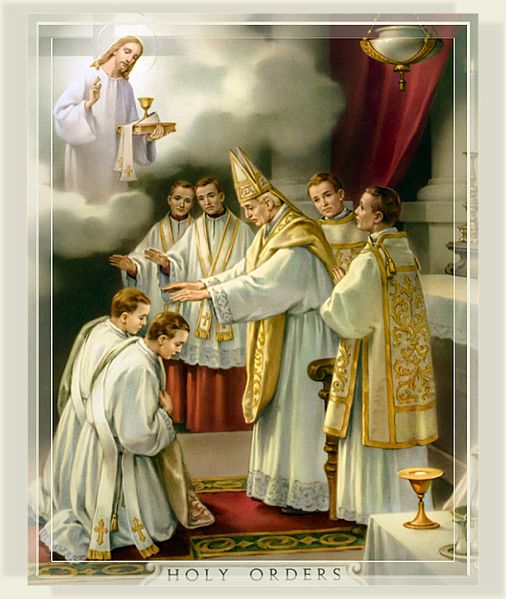

A medida que los nuevos clérigos van adelantando en edad, en ciencia sagrada y en virtud, el obispo diocesano va invitándolos, de parte de la Iglesia, a ascender paso a paso las gradas del altar, presentándose a las Órdenes menores. Ordénanse primero de porteros, luego de lectores, después de exorcistas y por fin de acólitos, que son los ínfimos grados de la Jerarquía Eclesiástica.

Cada una de estas cuatro Ordenaciones comprende como tres fases: una advertencia o explicación de las obligaciones de cada Orden, la entrega de poderes y una oración ara implorar sobre los ordenados las gracias necesarias para su cargo.

El Portero u Ostiario.

El Portero —dice el Pontifical— “debe tañer las campanas, abrir la iglesia y la sacristía y sostener el libro abierto delante del que predica”. Recibe las llaves como símbolo de su oficio.

Los porteros eclesiásticos traen su origen de los porteros de las casas patricias romanas, ya que las primitivas asambleas religiosas tenían lugar en ellas. Era un puesto de confianza. Ellos impedían la entrada a los no iniciados, de los excomulgados y, en general, de los importunos, y cuidaban de que el ruido exterior no turbara la paz y el silencio del templo. A este cuidado de la puerta agrega el portero el de convocar al pueblo a los divinos oficios, mediante el tañido de las campanas, y el de preparar los libros litúrgicos para las lecturas públicas.

La Iglesia, en el deseo de que el orden y el decoro más exquisitos reinen en todo lo que al culto se refiere, prevé todos los pormenores y designa para todo personas responsables.

El Lector.

“Es oficio del Lector —dice el Pontifical—: leer las cosas que se han de predicar, cantar las lecciones y bendecir el pan y todos los nuevos frutos”. Recibe el Leccionario como manual de su oficio.

El lector viene a ser, en su origen, como el primer catequista oficial, con poder y gracia para enseñar al pueblo en nombre de la jerarquía, de la que es ya miembro. Su enseñanza es exclusivamente bíblica, que a veces’ toma la solemnidad del canto para mayor expresión. Además de servir a las almas este manjar espiritual de la buena doctrina, bendecía el pan y todos los demás alimentos corporales que los fieles le presentaban, para que se acordaran que era Dios quien se lo suministraba cada día y que debían comerlos en su nombre y con nacimientos de gracias.

El Exorcista.

“El Exorcista —dice el Pontifical— debe arrojar a los demonios, avisar al pueblo que el que no ha de comulgar ceda el lugar a los demás, y proporcionar el agua para el ministerio”. Recibe el Libro de los Exorcismos y el poder para imponer las manos sobre los energúmenos y para arrojar a los demonios de los cuerpos de los posesos.

El oficio del exorcista era de suma importancia y de aplicación casi diaria en los primitivos tiempos del cristianismo, en que el poder de los demonios sobre las almas y sobre los cuerpos, era entonces más manifiesto. El exorcista no ejercía todavía poder sino solamente sobre los cuerpos de los endemoniados, a los que imponía sus manos, los bendecía y los rociaba con agua bendita. Papel suyo era también impedir que se acercasen a la comunión los indignos, que a veces se entrometían en el templo.

El Acólito.

Finalmente —dice el Pontifical— “al Acólito compétele llevar el cirial, encender las luces de la Iglesia y suministrar el vino y el agua necesarios para el Sacrificio”. Recibe, como instrumento de su cargo, el cirial con una vela apagada y un cantarillo vacío.

El acólito, pues, sirve ya más de cerca al altar y se preocupa más directamente de todo lo concerniente al Santo Sacrificio. Cuida él de que haya luz, agua y vino, y presencia por sí mismo la gran Acción, pero todavía no le es permitido subir las gradas del altar.

De «La flor de la liturgia» Dom Andrés Azcarate.