Devocionario.—

Al escribir estas cosas, varias veces ocurre citar el devocionario. Y si bien este nombre indica a la imaginación libros baladis y de pequeña importancia, liase, sin embargo, de creer que un devocionario es cosa muy importante. En el se contienen las formulas o maneras propias de orar en cada caso de los que hemos ido exponiendo. Y si bien puede el hombre orar a su modo y conforme le broten los sentimientos del corazón; pero muchas veces no ocurren formas de hacerlo. Y en esos casos nos podemos valer de las formulas de personas santas y doctas que han compuesto oraciones dignas de la santidad de Dios y mucho mas si son oraciones compuestas por la Iglesia o adaptadas por ella, como son las de la liturgia y oración oficial de la Iglesia. Es cierto que hay devocionarios muy futiles, cuyos autores han tenido muy poco criterio en la selección de las oraciones. Hay devocionarios hasta casi diríamos pueriles e indignos de la majestad de la oración, los cuales desacreditan este genero de literatura religiosa. Pero también los hay muy buenos, sobre todo aquellos que han recogido las oraciones mejores y mas autorizadas y las practicas mas cristianas de la vida. Todos esos los recomendamos vivamente. Y nos atrevemos a recomendar a todos que insistan con el pueblo y con los niños y con los hombres sobre todo, para que no vayan sin devocionario a la iglesia, sino que compren alguno y lo tengan y lo usen y lo practiquen asiduamente. Pues los que sin el van a la iglesia o los que no lo tienen conocido, no hacen nada cuando están en el templo, ni saben orar en casa al levantarse al acostarse, al preparar la confesión, etc. Muy buena costumbre será la de usar el devocionario y muy buena obra la de recomendarlo y regalarlo.

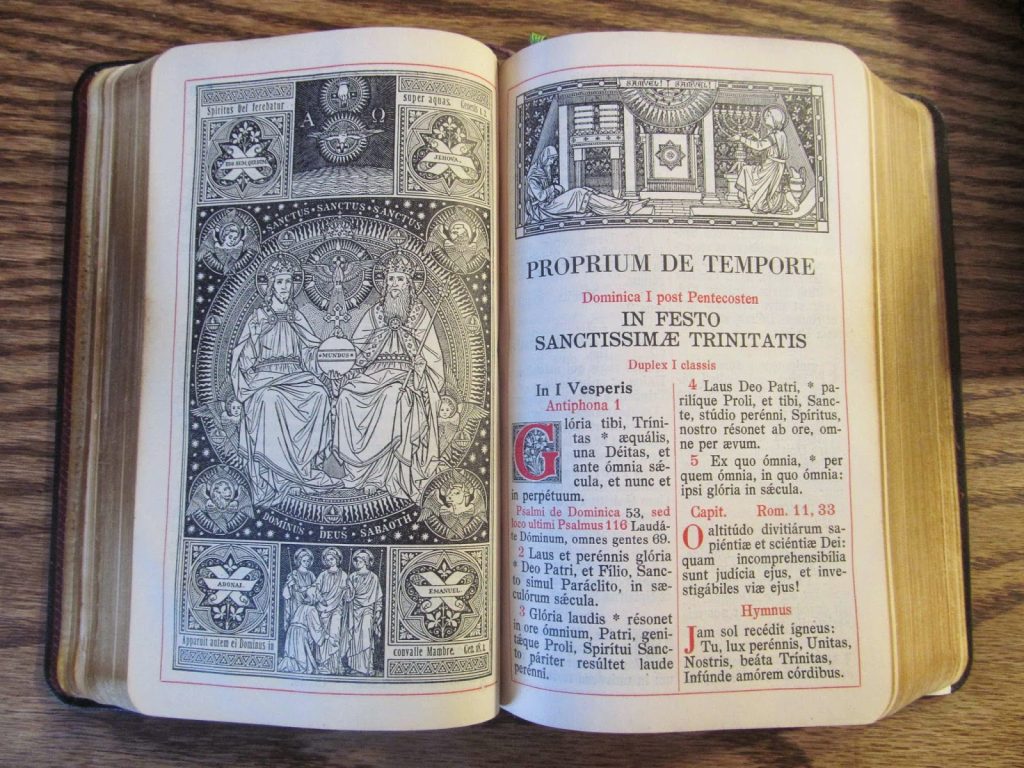

El Breviario.—

También el Breviario Romano nos da una norma de cuando debemos orar. Porque el Breviario contiene todo el rezo que los sacerdotes han de hacer durante el dia en toda su vida, bajo pecado. Y señala los siguientes tiempos de orar. Siete son, según aquello del Profeta Salmista: “Siete veces al día te tribute Alabanzas” (Ps. 118, 164). La Iglesia ha adoptado para los rezos de sus ministros este mismo numero: Maitines al canto del gallo, lo mas cerca de la medianoche. Laudes hacia la aurora. Prima al despertar y comenzar el dia, a las seis. Tercia, a las nueve. Sexta, a las doce, al mediodía. Nona, a las tres. Luego vienen las Vísperas al caer la tarde y Completas al irse a acostar. Claro que no podrán los fieles acomodarse a estas horas del todo y ni aun los sacerdotes lo pueden muchas veces; pero claro se ve como se ha de orar durante la noche y durante el día y al amanecer y al crecer el día y al promediar y al caer la tarde y al despedirse de ella.

El Ritual.—

Es el Ritual Romano un libro oficial de la Iglesia católica, en el que están todas las oraciones que se han de decir en la administración de los Sacramentos y en todas las bendiciones de personas y cosas, que dan los ministros de la Iglesia.

En el se halla, como quien dice, la norma que podemos emplear para discernir las ocasiones en que debemos o podemos orar. Ninguna norma directiva mejor que esta. En ella vemos que todas las cosas, aun materiales, para el cristiano deben ser consideradas como relacionadas con la santidad y con la vida eterna y, por supuesto, con la Providencia divina. En la imposibilidad de recorrerlo todo, haremos aquí algunas indicaciones que expliquen bien nuestro punto y nos hagan ver las oportunidades.

En primer lugar, es evidente que hay que orar en la recepción de cada uno de los Sacramentos. Especialmente el Ritual une con la recepción de la Extremaunción, las oraciones y bendiciones de los enfermos, las oraciones por los moribundos las oraciones por los muertos, las exequias. Y en el Sacramento del Matrimonio añade la oración que ha de hacerse al bendecir a la mujer después del parto.

Después pone muchas bendiciones de comestibles, del cordero, de Pascua, de huevos, de pan, de los nuevos frutos, del aceite, del vino en el dia de San Juan Evangelista, de la cerveza, del queso, etcetera. Y esto nos advierte que debemos orar al comer. Otras bendiciones son de casas y sitios, como de las primeras piedras, de las casas hechas, de las bibliotecas, panaderías, escuelas, establos, etc. Y esto nos indica que conviene orar al ocupar una casa o una oficina: buena costumbre la de las familias de decir al entrar en casa, al menos: Ave Maria Purisima, aunque no este nadie.

Hay mil bendiciones de cosas de uso humano: fuentes, puentes, hornos, pozos, candelas, vendas para enfermos, vestidos, literas, maquinas, coches y carros y otros utensilios. Por tanto no estará mal orar al comenzar a usar alguna de estas cosas. Hay otras muchas y preciosas para los animales utiles al hombre, como bueyes, caballos, jumentos, aves, abejas, gusanos de seda, etcetera, y de semillas, hierbas, uvas, frutos de la tierra, campos, etc. Porque su conservación puede depender y depende muchas veces de nuestra oración.

En fin, hay bendiciones excelentísimas para las personas, para los infantes, los niños, los niños enfermos, las mujeres encinta y las madres después del parto y los hombres y mujeres enfermos. Y siempre que estos ingresan en alguna congregación la Iglesia les señala alguna bendición y ora por ellos. De esta manera nos dice como en todas estas ocasiones y otras parecidas hemos de estar en relación y unión con Dios por medio de la oración y que te do se lo debemos encomendar.

De Puntos de catecismo de Vilariño