Llámase este domingo en la Iglesia el domingo del hijo de la viuda de Naim, cuya milagrosa resurrección es el asunto de Evangelio que se lee en la Misa del día y que está en uso en Roma desde el siglo VII. La Epístola de este día es continuación de la que se leyó en la dominica precedente. San Pablo da en ella instrucciones circunstanciadas de la moral cristiana con tal precisión que en pocas palabras dice mucho; esta sola Epístola da las regla de su conducta a todos los fieles. En toda la Escritura no tenemos, cosa más llena ni más instructiva que ella. El introito es una corta pero afectuosa oración que el alma hace a Dios, animada de una viva confianza en su misericordia.

Escuchad, Señor, mi oración y oídme; porque estoy en el desamparo y en la indigencia, añade David. Una de las mejores disposiciones para la oración es el conocer uno su pobreza y su necesidad. Cuando todo nos rie, cuando lisonjea todo, estamos contentos. Apenas sale uno de si mismo cuando reinan la abundancia la prosperidad; pasase uno fácilmente sin auxilio extraño, cuando todo florece en el propio suelo. Mas cuando todo este esplendor tan satisfactorio se extingue; cuando la pobreza nos asalta; cuando nos vemos abandonados y hasta aborrecidos de las criaturas, recurrimos a Dios con confianza y con fervor. La oración es siempre viva, cuando es humilde; y siempre eficaz, cuando parte de un corazón humillado y contrito. Los honores, las riquezas tienen encantos que suspenden muchas veces la fe y que debilitan siempre la devoción; las adversidades la despiertan; ninguna cosa nos hace acudir a Dios más afectuosamente que la persecución. David perseguido por Saúl o por Absalón reconoce su nada, la cual perdía de vista en la prosperidad y sobre el trono; durante, pues, esta persecución, esta aflicción, cuando se vio en este abandono universal de las criaturas, es cuando recurre a Dios. Este rey afligido y perseguido jamás tal vez hubiera pedido a Dios con tanto ardor y confianza, si no se hubiese visto en tan grande aflicción.

Conservadme, oh Dios mío, salvad a vuestro siervo que pone en Vos solo toda su esperanza; movido de mis clamores, Señor, compadeceos de un siervo que no cesa día y noche de implorar vuestra misericordia: consoladle, puesto que en su aflicción y en sus penas pone en Vos solo su confianza e implora vuestro auxilio.

Se ha dicho ya en otra parte que levantar su alma, que es la expresión de que usa David, levate animam meam, hacia alguna cosa, es un modo de hablar muy ordinario en la Escritura para expresar el deseo ardiente que tenemos del objeto de nuestros votos. Pocos salmos hay más afectuosos que este. Habla en él un siervo de Dios que derrama su corazón delante del Señor con entera confianza. Un cristiano en el tiempo de la tentación no podría hacer una oración más bella; no hay nada más vivo, más patético, ni más tierno, que este salmo LXXXV. Hallándonos en la aflicción o en la desolación, él debe ser nuestra oración ordinaria.

La Epístola, como hemos dicho, es un pormenor instructivo de los puntos más importantes de la moral cristiana; es una lección excelente que interesa a todos los fieles, y que mira a todas las edades y á todas las condiciones. Si estamos animados del espíritu de Dios, nos dice el santo Apóstol; si no vivimos según la carne, ni según los perniciosos deseos de la concupiscencia; si somos verdaderamente cristianos, vivamos de un modo entera1nente cristiano; si el espíritu de Jesucristo es el que nos anima, caminemos también según este espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, acometiéndonos unos a otros, teniéndonos envidia, llevados de una emulación secreta tan contraria a la caridad. Si no hubiese orgullo, no habría división, contestación, ni querella. La causa ordinaria de la diversidad de sentimientos es una vanidad secreta. Por más que se forjen motivos plausibles de nuestra tenacidad, es seguro que estaríamos muy pronto acordes, si el orgullo no patrocinase la causa; la envidia, los celos son siempre los primeros frutos del orgullo. Hermanos míos, añade, si alguno se ha dejado sorprender hasta cometer alguna falta, vosotros, que sois espirituales, dadle buenos consejos, pero con un espíritu de mansedumbre. Algunos doctores, animados de un falso celo y de un espíritu de orgullo, habiéndose metido a dogmatizar, habían introducido la turbación y la división en aquella Iglesia. No hay hereje, no hay cismático sin partidarios. Abusando de la simplicidad de aquellos nuevos fieles habían arrastrado á muchos al error. San Pablo exhorta a los sacerdotes y á todos los que estaban animados del espíritu de Jesucristo a que vuelvan a traer al redil a aquellos que habían caído en los lazos; que les den la mano y los retiren de su extravío, no echándoles en cara su falta con acritud, sino representándoles su caída con espíritu de dulzura y de caridad. Guardémonos bien de abrigar un celo amargo, que lejos de curar las llagas las exacerba y las cancera; y para esto, que considere cada uno su propia flaqueza y reflexione que no por haber sido más fiel es por eso menos capaz de semejantes desacuerdos. La vista de lo que somos no debe fascinarnos para no ver lo que podemos ser. No hay pecado, dice San Agustín, de que no sea uno capaz, si Dios no nos tiene de su mano. El conocimiento de nuestra propia flaqueza inspira siempre más compasión que aspereza contra los pecadores. Siempre es un orgullo secreto lo que causa la amargura y la dureza en el celo. Cuando uno piensa que ha sido pecador, o a lo menos que puede serlo, se compadece de los que lo son. Nada inspira tanto el espíritu de mansedumbre para con los pecadores como el conocimiento experimental de nuestra propia flaqueza. Jesucristo, dicen los Padres, no quiso dar las llaves del reino de los cielos a San Juan, porque había vivido siempre en la inocencia; y las dio a San Pedro, que no obstante su fervor había experimentado sobradamente su propia flaqueza en su caída; y tú también, le dijo por tanto el Señor, cuando una vez hubieres vuelto en ti, confirma a tus hermanos. Un ministro del Señor probado, instruido por sus propias caídas, tiene mas compasión de las caídas de los otros, y sin contemplar nunca al pecado, contempla siempre al pecador. Guardándoos cada uno de vosotros, añade el santo Apóstol, no sea que vosotros mismos seáis también tentados. Los que son tan severos con los otros, no siempre lo son consigo mismos.

Muchos van por un camino ancho, mientras que a los demás sólo les muestran senderos muy estrechos. Para confundir esta hipócrita severidad permite Dios muchas veces que estos implacables médicos espirituales se vean atacados del mal, para el que ellos ordenaban remedios impracticables; y que aprendan, por la necesidad que tienen ellos mismos de indulgencia, a tenerla con los demás pecadores.

Llevad mutuamente la carga, continúa el santo Apóstol, y de este modo cumpliréis la ley de Jesucristo. Esta divina ley está fundada sobre la caridad, y esta caridad reciproca entre los cristianos es la que los conduce a aliviarse mutuamente los unos a los otros. Los socorros mutuos alivian las cargas particulares; nada disminuye tanto su peso como la caridad cristiana, y en alguna manera es participar de la aflicción de nuestros hermanos el compadecernos de sus aflicciones. La dureza del alma es una prueba de su orgullo. Esto es lo que hace decir al Apóstol que si alguno se imagina que es algo, no siendo nada, se engaña a si mismo. El orgullo, Ja estima ventajosa de si mismo, es una especie de locura. Nos reímos, tenemos lástima de un vil artesano que se imagina que es un gran príncipe; ¿somos nosotros menos imbéciles cuando creemos que somos alguna cosa más que nuestros hermanos? De nuestro propio fondo no tenemos otra cosa más que la nada, y propiamente hablando, de ninguna otra podemos gloriarnos. Una vanidad necia, lejos de elevarnos sobre los demás, nos pone siempre inmediatamente bajo de todos. Examine bien cada uno lo que ha hecho y lo que hace, y así no se gloriará sino de lo que es en sí mismo y no de lo que son los demás; nuestras enfermedades, nuestras flaquezas, dicen lo que somos. No descubrimos con tanta perspicacia los defectos de otro, sino para tener el maligno placer de creernos exentos de ellos, y abrogarnos por esta buena opinión de nuestra pretendida virtud un derecho de superioridad sobre los demás. Desengañémonos, nuestras vanas imaginaciones no serán nunca títulos de nobleza. No se funda nuestro mérito ni sobre las virtudes, ni sobre los defectos de otros; lo que constituye nuestra gloria, dice San Pablo (2 Cor. I), es el testimonio de nuestra conciencia, fundado sobre la conducta que hubiéremos observado en este mundo, viviendo en él con un corazón simple y sincero delante de Dios, no según la prudencia de la carne, sino según la gracia de Dios, principalmente en lo que a nosotros nos toca. Nuestras obras y no las de otro son las que nos acompañan y formarán nuestro retrato. Las buenas o las malas cualidades de los demás no constituirán jamás nuestro .carácter; cada uno debe ser juzgado por el bien o por el mal que se hubiere hecho. ¡Qué locura el creerse uno bueno porque los demás son malos cada uno llevará su carga. No se nos pedirá cuenta de los talentos que los demás han recibido, sino de los que se nos han entregado a cada uno de nosotros; las faltas de otro no nos justificarán a nosotros. Aquel que se hace instruir, dé parte de todos sus bienes al que le instruye. Muchos entienden este lugar de la limosna que debe hacerse a los que nos instruyen; pero San Jerónimo y Santo Tomás le explican en un sentido espiritual: Que el que se instruye en la fe, dicen, escuche a su maestro con docilidad e imite sus buenos ejemplos. No os hagáis de tal modo discípulos de los que os instruyen, que os impongáis una ley de imitar hasta sus defectos; porque, .como dice el Salvador, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés; observad, si, y haced todo lo que os dijeren; pero no obréis como ellos, cuando ellos no hacen lo que dicen.

No os engañéis, nadie se mofa de Dios impunemente. Por más que nos alimentemos de nuestras propias ideas, por más que nos formemos un sistema de conciencia á nuestro gusto, Dios no juzga sino conforme al suyo. Podemos engañar á los hombres; pero ¿pretendemos engañar á Dios? Enmascarase la hipocresía, pero esta máscara no puede sostenerse delante de los ojos de Dios. Todos esos aires artificiosos de una devoción puramente exterior, todas esas añagazas de devoción no sirven más que para hacernos más criminales. Dios desenvuelve todos los pliegues y repliegues del corazón humano; Dios hace un discernimiento justo y preciso de todos los n1otivos que nos excitan a obrar; Dios, penetra en el fondo de la conciencia. ¡Qué impiedad! ¡qué extravagancia el querer le alucinar! y el vivir de otro modo que lo que se hace profesión de creer, ¿no es quererse burlar de Dios? Lo que el hombre hubiere sembrado eso es lo que cogerá. No hay cosa más miserable que la falsa conciencia: ¿qué se gana con engañar a los demás, con engañarse á si mismo por un falso brillo de piedad? ¿de qué sirven todos esos forzados raciocinios para colorar el error en que se está y para justificar la relajación en que se vive? ¿Porque queramos autorizar nuestra conducta, por más irregular que sea, será por eso menos defectuosa? ¿Deferirá Dios mucho a nuestras opiniones cuando sean contrarias a la santidad y a la severidad de su moral? ¿y seremos juzgados dignos del reino celestial porque nos creamos santos a nuestros ojos? La recolección corresponde siempre a la sementera; ¿se ha sembrado grano malo? no se puede coger sino cizaña: ¿no se hacen más que obras de tinieblas? no se puede coger otra cosa que corrupción. ¿Se vive en el espíritu; esto es, según el espíritu de Dios? se recogerá la vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, porque, no cansándonos., cogeremos el fruto a su tiempo. Durante esta vida sembramos para la eternidad; en la muerte es propiamente cuando se cogen y entonces cogeremos lo que hayamos sembrado. ¿Hemos seguido en la vida los deseos de la carne; hemos vivido según el espíritu del mundo? corrupción, sentimientos infructuosos, desgracias eternas; he aquí nuestra cosecha en la muerte. ¿Hemos llevado una vida inocente, pura, mortificada, una vida espiritual y cristiana? la cosecha será la felicidad eterna. La vida eterna es para aquellos que, obrando constantemente el bien, aspiran a la verdadera gloria, al honor sólido y real y a la inmortalidad: luego mientras tenemos tiempo hagamos bien a todo el mundo, y principalmente a los que componen la familia de los fieles. Hagamos todo el bien que podamos mientras estamos en esta vida; en la muerte no será ya tiempo de hacerlo. En la muerte sólo habrá vanos pesares, estériles deseos, promesas, sentimientos frívolos; el día va declinando, los nuestros están contados y se marchan; háganlos el bien mientras que tenemos tiempo. Comencemos por hacer bien á todo el mundo y principalmente á nuestros hermanos, no sólo asistiéndoles con nuestros bienes, sino también edificándoles con nuestros buenos ejemplos; es esta una especie de limosna de obligación de la que nadie está exento.

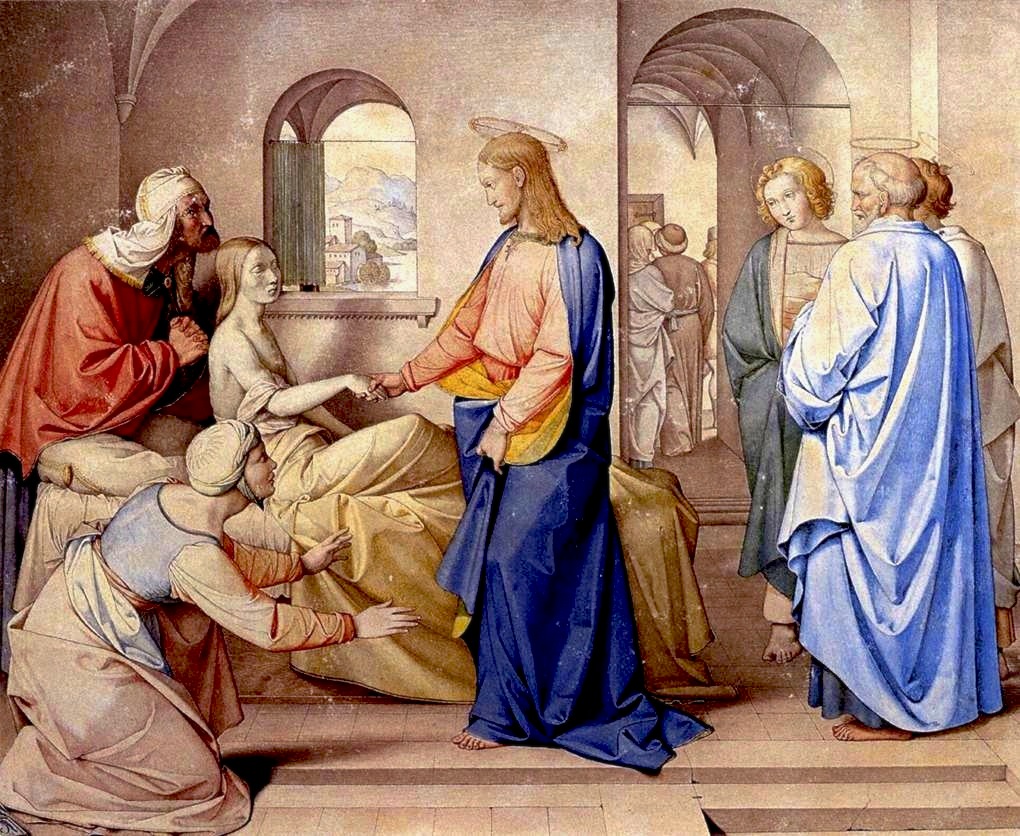

El Evangelio de la Misa de este día contiene la historia de la resurrección del hijo único de la viuda de Naím, con todas las circunstancias de este gran milagro. Habiendo el Salvador salido de Cafarnaum, en donde había curado de una manera tan milagrosa al siervo del centurión, pasó por una ciudad llamada Naím; era esta ciudad pequeña, situada hacia el extremo de la baja Galilea, a dos millas del monte Tabor, entre la Galilea y la Samaria. En el día está enteramente arruinada, y no queda de ella más que unas pocas casas que habitan algunas familias de árabes extraordinariamente salvajes. Cuando se acercaba, pues, el Salvador a esta ciudad vio innumerable gente reunida para los funerales de un joven, hijo único de una viuda. Allí fue donde su palabra omnipotente que el día antes había sacado del lecho a un paralítico, hizo salir un muerto del féretro. No es una casualidad la que hizo que el Salvador encontrase á aquel joven a quien llevaban a enterrar; fue su bondad la que le condujo allí para darle la vida. Así también esos accidentes imprevistos que convierten a los pecadores en lo fuerte de sus desórdenes y en el tiempo en que menos lo pensaban, no son de manera alguna, imprevistos de parte de Dios. Su providencia los ha proporcionado según los designios de su misericordia para nuestra Salvación.

Habiéndose acertado Jesucristo, vio el acompañamiento fúnebre. Los llantos de una madre excesivamente afligida por la pérdida de su hijo, que era todo su consuelo y su esperanza, le conmovieron sensiblemente. No pudo verla derramar lágrimas, ni oír sus gemidos, sin enternecerse y moverse á co1npasion; y dirigiéndose a aquella madre desconsolada: No llores, la dijo, consuélate, el motivo de tus lagrimas y de tu dolor se acaba, puesto que yo voy a volver la vida a tu hijo. Detiénese todo el acompañamiento a estas palabras, fijan todos la vista en el Salvador, y cada uno espera a ver el efecto de esta promesa. Acercase Jesús al féretro y le toca con la mano; los que le llevan se detienen por respeto, cuidadosos de lo que iba a hacer. La esperanza de una maravilla tan grande suspende todo afecto de dolor; todos callan., cuando el Salvador, dirigiéndose al muerto, le dice en tono de señor: Joven, levántate, yo te lo mando: al instante se levanta el muerto y se sienta: mira todo aquel lúgubre aparato y los que están en rededor de él, y con un tono firme les habla. Pero su mayor solicitud es por dar gracias a su insigne bienhechor. Baja del féretro, y llega a postrarse a los pies de Jesucristo, de cuya omnipotencia acaba de experimentar una prueba tan brillante. Mas el Salvador, más solicito todavía, por decirlo así, de acabar de perfeccionar el gozo de aquella madre afligida, él mismo la presenta á su hijo y se lo vuelve con vida. Puédese imaginar cuáles serian los afectos de alegría de la madre y del hijo, y cuáles también los sentimientos de admiración de toda la reunión que allí estaba; todos llegaron á postrarse a los pies del Salvador llenos de respeto; todo resonó con los gritos de alegría, de alabanzas, de bendiciones; todos se apresuraron a ir a la ciudad para publicar el milagro. Todos los que fueron testigos de esta maravilla quedaron poseídos de asombro y de un santo pavor, que les obligaba á exclamar con los afectos mas profundos de reconocimiento a Dios: En verdad tenemos un gran profeta entre nosotros; el Señor, lleno de misericordia, se ha dignado visitar a su pueblo, y hacer brillar a nuestra vista su omnipotencia en la persona de este hombre enteramente divino.

Todas las circunstancias de esta maravilla demuestran visiblemente la autoridad soberana y absoluta con que el Salvador ha los mayores milagros. No manda al muerto que resucite y se levante como un simple profeta, como un hombre animado de espíritu de Dios, como puro hombre; no habla como hombre si como Dios; la ley prohibía mancharse tocando un muerto; pero prohibía tocar un muerto para volverle la vida; una acción purificaba al mismo muerto sacándole del estado de corrupción Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Los habitantes Naím reconocen aquí a Jesucristo por el Mesías, por el gran profeta prometido de Dios por Moisés: El Señor suscitará de en medio de vosotros y de entre vuestros hermanos, esto es, de la misma nación que vosotros, un profeta como yo, y aun mucho más gran de que yo, a quien escuchareis y obedeceréis. (Deut. XVIII.)

Se sirven de los mismos términos y de la misma expresión de que

Zacarías, padre de San Juan Bautista, se había servido para designar al Mesías: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y rescatado a su pueblo. San Lucas añade que lo que los habitantes de Naim decían del Salvador y lo que acababa de hacer, se extendió por toda la Judea y por todo el país circunvecino. No es extraño que en toda la Judea resonase la fama de este milagro y de tantos otros; pero que todos estos milagros tan conocidos, tan incontestables, no hubiesen podido evitará Jesucristo la muerte más ignominiosa, es un prodigio de ceguera, de ingratitud, de estupidez, de impiedad en el pueblo que fue autor de ella.

El año cristiano, Juan Croisset.