SAN ONOFRE (c. 400 p.c.)

Entre los muchos ermitaños que vivieron en los desiertos de Egipto durante los siglos cuarto y quinto, había un santo varón llamado Onofre. Lo poco que sabemos sobre él procede de un relato, atribuido a cierto abad Pafnucio, sobre las visitas que hizo a los ermitaños de la Tebaida. Al parecer, varios de los ascetas que conocieron a Pafnucio le pidieron que escribiera esa relación de la que circularon varias versiones, sin que por ello se desvirtuara la esencia de la historia.

Pafnucio emprendió la peregrinación con el fin de estudiar la vida ermítica y descubrir si él mismo sentía verdadera inclinación a ella. Con este propósito dejó su monasterio y, durante dieciséis días, recorrió el desierto y tuvo algunos encuentros edificantes y algunas aventuras extrañas; pero en el día décimo séptimo quedó asombrado a la vista de un ser al que se habría tomado por animal, pero era un hombre: ¡Era un hombre anciano, con la cabellera y las barbas tan largas, que le llegaban al suelo! ¡Tenía el cuerpo cubierto por un vello espeso como la piel de una fiera y de sus hombros colgaba un manto de hojas! . . . La aparición de semejante criatura fue tan espantable, que Pafnucio emprendió la huida. Sin embargo, el extraño ser le llamó para detenerle y le aseguró que también él era un hombre y un siervo de Dios. Con cierto recelo al principio, Pafnucio se acercó al desconocido, pero muy pronto ambos entablaron conversación y se enteró de que aquel extraño ser se llamaba Onofre, que había sido monje en un monasterio donde vivían con él muchos otros hermanos y que, al seguir su inclinación hacia la vida de soledad, se retiró al desierto, donde había pasado setenta años. En respuesta a las preguntas de Pafnucio, el ermitaño admitió que en innumerables ocasiones había sufrido de hambre y de sed, de los rigores del clima y de la violencia de las tentaciones; sin embargo, Dios le había dado también consuelos innumerables y le había alimentado con los dátiles de una palmera que crecía cerca de su celda.

Más adelante, Onofre condujo al peregrino hasta la cueva donde moraba y ahí pasaron el resto del día en amable plática sobre cosas santas. De repente, al caer la tarde, aparecieron ante ellos una torta de pan y un cántaro de agua y, tras de compartir la comida, ambos se sintieron extraordinariamente reconfortados. Durante toda aquella noche Onofre y Pafnucio oraron juntos. Al despuntar el sol del día siguiente, Pafnucio advirtió alarmado que se había operado un cambio en el ermitaño, quien evidentemente se hallaba a punto de morir. En cuanto se acercó a él para ayudarle, Onofre comenzó a hablar: «Nada temas, hermano Pafnucio, dijo; el Señor, en su infinita misericordia, te envió aquí para que me sepultaras». El viajero sugirió al agonizante ermitaño que él mismo ocuparía la celda del desierto cuando la abandonase, pero Onofre repuso que no era esa la voluntad de Dios. Instantes después suplicó que le encomendasen el alma a las oraciones de los fieles, por quienes prometía interceder y, tras de haber dado la bendición a Pafnucio, se dejó caer en el suelo y entregó el espíritu. El visitante le hizo una mortaja con la mitad de su túnica, depositó el cadáver en el hueco de una roca y lo sepultó con piedras. Tan pronto como terminó su faena, vio cómo se derrumbaba la cueva donde había vivido el santo y cómo desaparecía la palmera que le había alimentado. Con esto comprendió Pafnucio que no debía permanecer por más tiempo en aquel lugar y se alejó al punto.

Nota: Este Santo pertenece a la Iglesia Católica por la fecha en que murió.

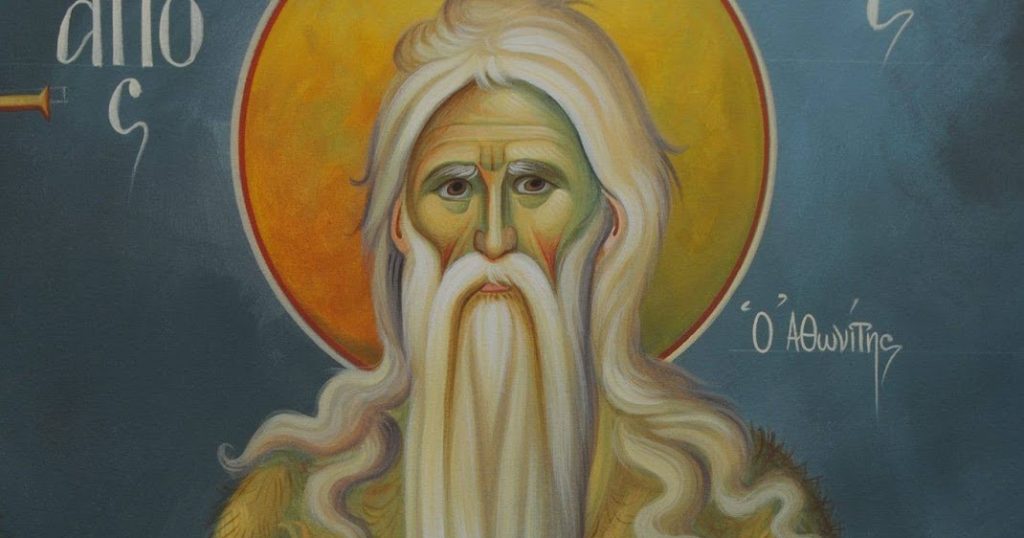

SAN PEDRO DEL MONTE ATHOS (¿Siglo VIII?)

Muchos años antes de que se comenzara a construir el primero de los varios famosos monasterios del Monte Athos, en Macedonia, ya vivía en sus faldas un santo anacoreta llamado Pedro. Se dice que él fue el primer ermitaño cristiano que se instaló en aquella región, pero nada se sabe sobre su verdadera historia.

Después de su muerte, sus reliquias fueron llevadas al monasterio de San Clemente y, en el siglo décimo, se trasladaron a Tracia, donde se propagó mucho su culto. La leyenda de San Pedro, tal como la cuenta Gregorio de Palamás, arzobispo de Tesalónica, se asemeja a muchas otras de las historias relatadas en las Menaia griegas, y se la puede considerar como una fábula edificante. En su juventud, Pedro tomó las armas contra los sarracenos y, tras no pocas batallas, fue capturado y encarcelado. Pero San Nicolás y San Simeón, a quienes apeló en su infortunio, acudieron en persona a ayudarle: Simeón le abrió las rejas de la prisión y Nicolás le condujo fuera de ella hasta dejarle a salvo. Una vez libre, Pedro se fue a Roma, donde volvió a encontrarse con San Nicolás, quien le presentó al Papa. El Pontífice, impresionado sin duda por tan alta recomendación, le impuso a Pedro el hábito de monje. Este se embarcó inmediatamente en una nave que tenía como destino la costa de Asia Menor. Apenas había comenzado la navegación, cuando Nuestra Señora se apareció a Pedro para manifestarle su deseo de que pasase el resto de su vida como ermitaño en el Monte Athos.

Por consiguiente, cuando dejaron atrás las costas de Creta, el capitán desembarcó al fraile lo más cerca posible de su objetivo, y desde entonces se entregó a la vida de penitencia en las faldas del monte. Además de soportar innumerables penurias, tuvo que hacer frente a los ataques del diablo. Primero fue atacado por legiones de demonios que se burlaban de él, le disparaban flechas y le arrojaban piedras. El ermitaño consiguió vencer a la horda maligna con el poder de la oración. Más adelante, los espíritus infernales tomaron la forma de serpientes que perseguían a Pedro y le llenaban de horror; pero él insistió en sus oraciones, todavía más fervorosas y los reptiles desaparecieron. Después, Satanás se apareció en la figura de uno de los antiguos criados de Pedro que sólo había acudido para rogarle, con una insistencia irritante, que volviese al mundo donde todos sus amigos lo extrañaban y donde podía hacer más bien por el prójimo que en la soledad de su retiro. Acosado por aquellas súplicas y profundamente perturbado, Pedro imploró el auxilio de la Virgen María, quien se hizo presente y obligó al tentador a mostrarse con su verdadera forma ante el ermitaño y luego lo hizo desaparecer. Pero no para siempre, porque el «maligno» volvió transformado en un ángel de luz. En aquella ocasión, a Pedro le bastó su humildad para vencer al espíritu del mal. El supuesto ángel le aconsejaba que retornase al mundo, pero el ermitaño insistía en que él no era digno de acercarse a los demás hombres y mucho menos podía esperar que le visitase un espíritu celestial. En consecuencia, se negó rotundamente a escuchar los consejos de su sobrenatural visitante.

Ya había vivido durante cincuenta años en el Monte Athos, sin ver criatura humana alguna, cuando un cazador le descubrió por casualidad. El ermitaño relató su historia con lujo de detalles y, a pesar de que el cazador, edificado, rogaba que le dejase permanecer ahí, Pedro insistió en que volviese a su país y que, un año más tarde, le visitara de nuevo. Doce meses después, el cazador, acompañado por un amigo, acudió a la cita, pero sólo encontró el cadáver de Pedro.

BEATO ESTEBAN BANDELLI (1450 p.c.)

Uno de los predicadores más distinguidos de la orden dominicana durante la primera mitad del siglo quince, fue Fray Esteban Bandelli. Nació en 1369, en la región norte de Italia, y recibió el hábito de Santo Domingo en Piacenza. Desde el principio, su piedad y su obediencia fueron un ejemplo y una inspiración para los monjes; sus ciencias le proporcionaron el grado de doctor en leyes canónicas y una cátedra en la Universidad de Pavía. Pero sus mayores triunfos los obtuvo desde el pulpito y en el confesionario. Ya fuera que predicase en Liguria o en otra región cualquiera de Italia, verdaderas multitudes acudían a escucharle y eran innumerables los pecadores que, arrepentidos, emprendían con firmeza el camino del bien. A la edad de ochenta y un años murió en Saluzzo, en la diócesis de Turín, e inmediatamente fue honrado como santo y realizador de milagros. Treinta y siete años después de su muerte, cuando Saluzzo quedó cercada por fuerzas enemigas, se vieron aparecer figuras extrañas sobre el cielo, y la población afirmó que eran las sombras de la Santísima Virgen y del Beato Esteban que habían acudido a protegerles. El enemigo se retiró sin haber puesto el sitio, y todos los agradecidos habitantes de Saluzzo instituyeron desde entonces una procesión anual en honor del beato. El Papa, Pío IX confirmó su antiguo culto en 1856.